技術情報 (PVシステムと故障例)

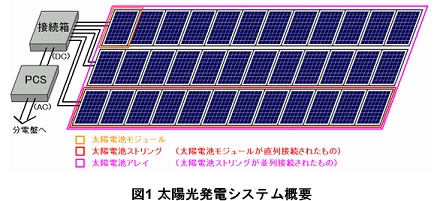

<太陽光システムの概要>

一般的な太陽光発電システム(図1)は、太陽光モジュールが直列に接続されたストリングを、複数本まとめて接続箱に配線し、 パワーコンディショナーシステム(PCS)により DCからACに変換されて電力として供給されます。

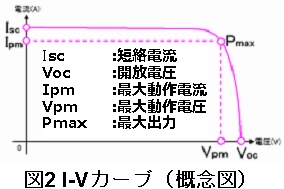

太陽光発電システムの性能評価として使用される手段に、電流-電圧特性曲線(I-Vカーブ)を取得する方法があります。 測定の手順としては、接続箱から分離したストリングに対して、I-V測定器を接続しI-Vカーブ(図2)を取得します。 取得したI-Vカーブの形状やパラメーター値を検証する事により、ストリングの特性や不具合を推測する事ができます。 また、I-Vカーブはモジュール単体や、セル単体の評価としても使用されます。

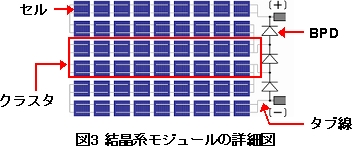

<太陽光モジュールの概要>

一般的な結晶系モジュールには、日陰や故障による発電量のロスを少なくするためにバイパスダイオード(BPD)が複数個接続されています。 このBPDで区切られた範囲をクラスタと呼びます。(図3)

<バイパスダイオードの機能説明>

xxx モジュールの故障例 xxx

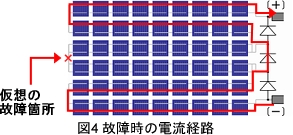

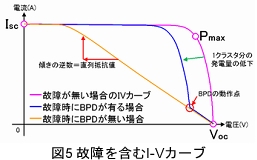

BPDで区切られたクラスタ内に、不具合(セルの劣化や異常、配線の断線、影の影響)があると電流はBPDにより迂回され、

I-Vカーブの形状が変化します。

例として、図4にある×印の箇所のタブ線の半田付け部において経年変化による接触不良が起こり、

不良個所での抵抗値増加がありBPDが動作した場合の電流の経路を図4に、I-Vカーブを図5に示します。

図5のオレンジ色のI-Vカーブは故障箇所の抵抗値が大きいほど直線部分の傾きは小さくなり、 青色のI-VカーブにあるBPDの動作点は下に移動します。

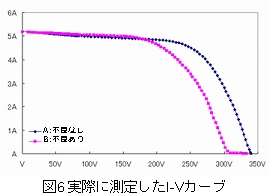

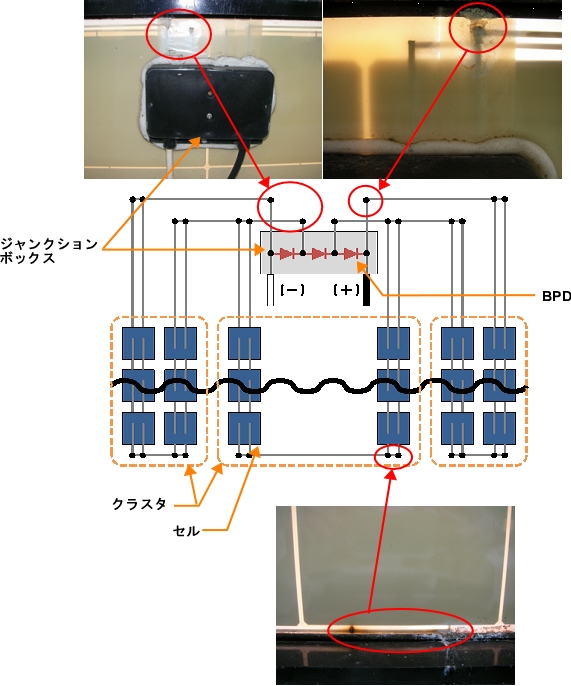

実際に不良モジュールを含んだストリングを測定した時のI-Vカーブを図6に示します。 図6のI-Vカーブより、Bストリングの発電量が低下していることが分かります。 このBストリング内にはBPDが発熱(BPDにより電流が迂回されているのでBPDが発熱する)しているモジュールがあり、 そのモジュールを目視検査したところ、タブ線の焦げが確認されました。

タブ線の故障例(高抵抗or断線)

◎設置してからある程度年数が経過したモジュールを調査すると、タブ線の接合部分で、上記の写真のように焦げや、 白錆びが見つかる事があります。この焦げた部分が高抵抗(or断線)となり、電流を阻害するのでBPDが働きます。

<電流-電圧特性曲線(I-Vカーブ)の一例>

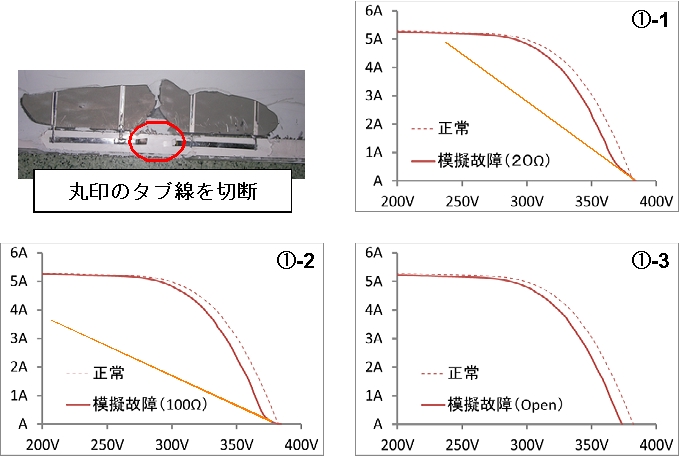

■模擬故障

・タブ線の半田不良等により抵抗増加故障が起こった場合を想定して、モジュール中のタブ線を切断し、 抵抗を挿入できる模擬故障モジュールを準備しました。

上記の模擬故障モジュールを実験用ストリングに組込んでI-Vカーブの測定を行いました。

・①-1や①-2の事例のように、故障箇所に抵抗値が存在する場合は、Pmaxが低下していますが、Vocの違いはほとんどありません。

また、完全に断線している場合にはPmax、Voc共に低下している事がわかります。

・オレンジの点線はモジュールにバイパスダイオードが存在しない場合の、I-Vカーブ予想になります。この傾きを求める事により直列抵抗値を計算できます。